Эта история неразрывно связана с именем микробиолога Зинаиды Ермольевой.

Underwood Archives/UIG Art and History/East News; Wikipedia.org; Shutterstock/FOTODOM

«Ни одной отрезанной ноги», — так отшучивалась на вопрос о значимости своего открытия советский микробиолог Зинаида Виссарионовна Ермольева.

В девичестве Зинаида Ермольева увлекалась музыкой, особенно любила Чайковского.

Когда она прочитала биографию композитора, то была поражена историей болезни Мастера — он умер от холеры. Девушка решила, что изобретет лекарство от этого заболевания. Так Зинаида поступила на медицинский факультет Донского университета в Ростове-на-Дону.«Будучи студенткой, я чуть свет лазила через форточку в лабораторию. Все кругом было закрыто, а мне хотелось лишний часок-другой посвятить опыту», — Ермольева.

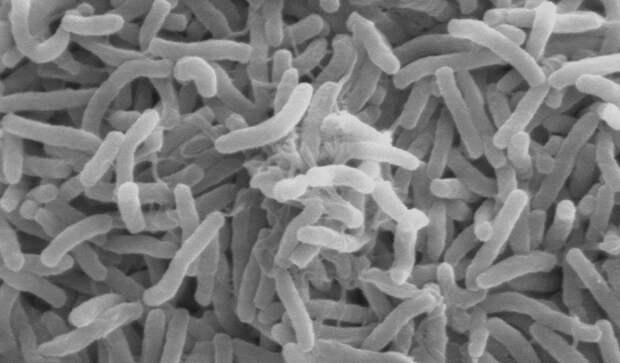

Одним из первых открытий Ермольевой стало обнаружение светящегося холероподобного вибриона во время эпидемии 1922 года в Ростове-на-Дону. При этом ей удалось описать возбудителей инфекции и предложить новый метод их диагностики.

Эксперименты она проводила на себе, приняв небольшую дозу микроорганизмов, и самостоятельно наблюдала клиническую картину развития холеры, в процессе даже выделила вибрион.

Фото: Wikipedia.org

Как главный специалист по борьбе с холерной инфекцией, много раз командировалась в опасные районы. Так, в 1941 году она ездила в Среднюю Азию, на границу с Афганистаном. По итогам был разработан специальный метод диагностики холеры, позволивший ускорить процесс в 5-10 раз

В 1925 Ермольева переезжает в Москву и начинает работу в известных научно-медицинских институтах — биохимическом имени А. Н. Баха, а потом во Всесоюзном институте экспериментальной медицины.

Как главный специалист по борьбе с холерной инфекцией, много раз командировалась в опасные районы. Так, в 1941 году она ездила в Среднюю Азию, на границу с Афганистаном. По итогам был разработан специальный метод диагностики холеры, позволивший ускорить процесс в 5-10 раз.

Вскоре началась Великая Отечественная война, талант Ермольевой стал необходим на фронте.

«Последовал приказ о вылете во фронтовой волжский город. — Просочились слухи, что на территории врага вспыхнула эпидемия холеры, сказал мне нарком Митерев. — Поезжайте в Сталинград и примите необходимые профилактические меры… Придя от наркома домой, быстро собрала все имевшиеся диагностические, лечебные и другие фаги и сыворотки и ранним утром была уже в пути», — из воспоминаний Ермольевой.

Добравшись, Ермольева с коллегами-учеными сразу включилась в работу. Позже она запишет:

«Почти до утра сидели мы и разрабатывали профилактические мероприятия с тем, чтобы не допустить заболеваемости холерой среди населения. Было решено дать всему населению города, войскам, находящимся в городе, холерный бактериофаг.

Захваченного мной из Москвы бактериофага было недостаточно. Решили просить наркомат срочно прислать нужный препарат. Развернув подготовительные работы, мы узнали, что эшелон, в котором был отправлен препарат, разбомблен гитлеровцами. Что делать? Кто-то предложил организовать производство холерного бактериофага на месте. Нелегко было наладить сложное микробиологическое производство в осажденном городе. Необходимо было выпускать препарат в огромных, с каждым днем все возрастающих количествах. Ведь нам предстояло фагировать не только местное население, но и тысячи людей, уходящих, уезжающих, улетающих из города…»

На борьбу с холерой встали не только микробиологи, но и обычное гражданское население. Вот как описывает это Зинаида Виссарионовна:

«У каждой дружинницы Красного креста было под наблюдением десять квартир. Обходили их ежедневно и спрашивали, нет ли больных, которых надо немедленно госпитализировать. Другие хлорировали колодцы, дежурили в булочных, на эвакопунктах. Из города нельзя было уехать без справки о фагировании. Даже в булочных не выдавался хлеб без такой справки. В бомбоубежищах, на пристанях без устали рассказывали о профилактике желудочно-кишечных заболеваний. Включились в эту борьбу и радио, и газеты.

Как-то я набирала в бутылочку воду реки Волги для исследования. Ко мне подбежал мальчишка.

— Тетя, не видишь — всюду написано: “Купаться нельзя, сырую воду пить нельзя”, — сказал он.

Ежедневно принимали бактериофаг 50 тысяч человек. Этого еще никогда не было в истории. Надо было провести обследование еще многих тысяч людей. Работали до поздней ночи…» — из воспоминаний Зинаиды Виссарионовны Ермольевой.

Фото: akg-images/EAST NEWS

Разрушенный в ходе осады Сталинград

Но не только борьба с холерой в осажденном Сталинграде стала вызовом для талантливого микробиолога. Ермольевой предстояли открытия в области антибактериальной терапии. Так, она обратила внимание на то, что военные чаще умирают не от полученных ран, а из-за заражения крови. Небольшая рана, в которую попадали бактерии, способна была за считанные дни унести жизнь вполне молодого и здорового человека.

«...Надо во что бы то ни стало найти действительно мощное средство для спасения раненых», — записывает микробиолог и продолжает: «Наша лаборатория в то время изучала лизоцим и препараты, полученные из плесени. Исследования показывали, что некоторые плесени задерживают рост бактерий.

Плесень привлекла наше внимание еще и потому, что директор института Н. И. Гращенков показал мне перед поездкой на Волгу вырезку из английской газеты, в которой скупо сообщалось, что в Англии получен из плесени пенициллин. “Может быть, плесень, выделенная Т. И. Балезиной и мной в бомбоубежище, даст в руки врачей средство для лечения раненых?” — промелькнула мысль, когда я пробиралась как-то в свою маленькую комнатку в госпитале».

В 1942 году совместно с коллегами из Всесоюзного института эпидемиологии и микробиологии Ермольева выделяет продуцент пенициллина из плесени, которую соскабливали со стен подмосковных бомбоубежищ. Ее команда всего за шесть месяцев подготовила пенициллин для клинических испытаний.

«Полученный в нашей лаборатории первый советский пенициллин-крустозин делал чудеса. Он задерживал рост микробов-стрептококков и стафилококков, вызывающих сепсис (заражение крови), рост пневмококков — возбудителей воспаления легких, задерживал рост возбудителей анаэробных инфекций газовой гангрены», — Е.В.Ермольева.

Использование этого лекарства в армии резко снизило смертность и заболеваемость, связанную с гнойной инфекцией. Практически до 80% раненых стали возвращаться в строй. Наш пенициллин оказался эффективнее, чем иностранные аналоги, что подтвердилось исследованиями. Долгожданную новинку решено было пустить в серию на фабрике эндокринных препаратов в Москве.

В 1943 году Ермольевой была присуждена Сталинская премия, которую она передала в Фонд обороны на строительство истребителя «Ла-5», получившего гордое имя «Зинаида Ермольева». В том же году она была награждена орденом Ленина.

Над материалом работали: Елизавета Сугоняева, Рейна Новикова, Наталья Шакирова, Александра Гурьева, Ирина Лутцева

Свежие комментарии